名古屋市徳川美術館で歌川広重展が開催されている。久しく美術館に足を運ぶことのなかった私は、歌川広重と江戸時代とに特別興味があるわけではなかったが、美術鑑賞が私の毎日の読書習慣と思索とに意味を与えてくれるだろうという思いあって、気づけば、当の美術館の黒門を潜っていた。

5月半、気温が頭によぎることのない温度感(これはあとから気がついたことで)、空模様は青空に羊毛のような白雲が一帯になり斑になりして浮かんでいる。

黒門から葵の紋付の本館にむかって、タイルの敷石道が白石に挟まれて延びている。日の光にみずみずしくも輝く樹木の若葉、ゆれる梢枝のさあさあいう風の音、水路のような池に絶え間なく流れる水、こうした風趣も加わってか、門と本館とをつなぐ遠近の絶妙なこの道では、来訪者は自ずから敬虔の念を呼ぶのかもしれない。平日の閑散としている邸内にあってその効果は尚更である。

美術館本館の入口ちかくで、白を基調としたメイド風のコスプレに飾られた女の子が一人写真を撮っている。縮尺の可笑しな、小さい、ピンクのリュックをだらんと背負って、襟から露わな首まわりにセミロングの茶の髪がふわりとそそけている。ロココ趣味かもわからない。美術館という場にふさわしからぬ風采が、先の道で起さしめた敬虔の心に美事に墨を点けるようなものの、この時代錯誤の感じやすさに美しさへの萌芽を予感する。

徳川美術館では常設展で観ることのできる作品に、武具や刀剣、実寸大の大きさの数寄屋・茶室・能舞台、それから茶の湯道具、能面、化粧道具や文房具といった生活調度品、源氏物語絵巻などがある。国宝九件、重要文化財五十九件を蔵している。黒門も国の有形文化財である。しかしこの度の鑑賞の目的は歌川広重(1797〜1858)の絵であったので、私はせかせかと、それらを横目に特別展に向かった。

《東海道五拾三次之内》は保永堂版(天保3~4年、1832~33年頃)から番号がふられている。特別展示室に入ってはじめに注目されるのは十一番《箱根 湖水図》である。宣伝にも本作を大きく採用しているのだから、湖水図にはあまねく人びとを惹く力があるのだろう。

広重は北斎(1760〜1849)の絵に「実景と異なる」と反感を抱き「景観を忠実に描く」を旨としたとはいうものの、その旨は《箱根 湖水図》に反映されているとは思えない。

《箱根 湖水図》の「湖水」よりも目立っているのは多種類の顔料でモザイク風に構成された「山」である。その山肌を構成するそれぞれの顔料は優しい色調で対決し、その色調の多重の対決、その対照性がこの山のダイナミックな雄々しさを生んでいる、という感じである。

それから箱根の湖水は広重特有の色遣いから「ヒロシゲブルー」とよばれる紺青にちかい色で彩られている。その色遣いはただに湖水にのみならず山にも迨んでいる。ヒロシゲブルーで彩られた山が大波のようにみえて来るのは、湖水の色遣いに類想して山を観ることになるからであろう。先のモザイク状の山もまた、ほんの少しヒロシゲブルーを混ぜることで大波を連想させる仕掛となっている。画面右下の、湖水より這い出てしがみつく腕のような尾根と地割れの形もまた大自然の禍々しい生命力を連想させるのであろう。

そして、山のうず巻くかの方向には「富士山」がある。小さい、真白い三角で、その輪郭だけが夕ぐれになずむ空とヒロシゲブルーをふくむ山々との間にかたどられ、あらわれている、という感じである。まわりのものはその空白を空けないわけには行かない、という気がする。

山間の狭い道を大名行列が犇めいているものの、大自然を前にしては行進の音はきこえない。

ロココの女の子が私の視界にぬっとあらわれたところで、それから次の鑑賞に移った。

東海道五拾三次之内は風景を描いている絵ばかりである。それが当時、狭い生活圏で暮らす人びとに、広大無辺の旅の世界を提供し、この連作の浮世絵版画を人気あらしめた。

人物を描いているのもあるが民衆の顔のかたちは簡素である。《三島 朝霧》や《藤枝 人馬継立》など浮世絵の悲しい色調のおかげで民衆の風貌は貧相に出来ている。引目鉤鼻を曲げたりぼかしたりした具合の目鼻である。これでよくも行く道が見えるのかと疑ってしまう。

ようやく五十番目を観るころには、「く」の字型の奥行を感じさせる画面構成ばかりで感性が飽きたらなくなって来ている。ぼんやりした私の頭には浮世絵について書かれた評論の一文が浮かんでいた。浮世絵に美術としての価値だけではなく「宗教の如き精神的慰藉を感じる」という一文は、しかしぼんやりした状態では全然わからない。

私は帰って一休みした。ふり顧みればあの鑑賞で日常の研鑽の成果というもの、鑑賞の楽しみである発見による悦び、真理の発見による「美的快楽」を得ることはなかった。幸にも、私のような浅見寡聞の青年には多くの発見が貽されている。それなのに美的快楽のない鑑賞であったのは私の鑑賞にのぞむ態度が目的をもった囚われの状態だったためかもしれない。

ちなみに広重の画風は東海道五拾三次之内の《庄野 白雨》に代表されるといわれる。広重の傑作ともよばれる《庄野 白雨》は「堅固な構築力に支えられた抒情性にみちたもので、その抒情性は日本人がいわず語らずのうちに共同幻想として抱いている普遍的な感受性と一致する」という。

日本人の抱く普遍的な感受性とは何か明らかでない。しかしそれが四季自然を克明に生きることに基づくものだとすると、近代以後に生きる、数多の、われわれ日本人の感受性に訴えるものはおそらく僅であろう。しかし選り抜かれた現代の知性はこの自然に服従しているという感覚から《庄野 白雨》に知的な感動を覚えるかもしれない。

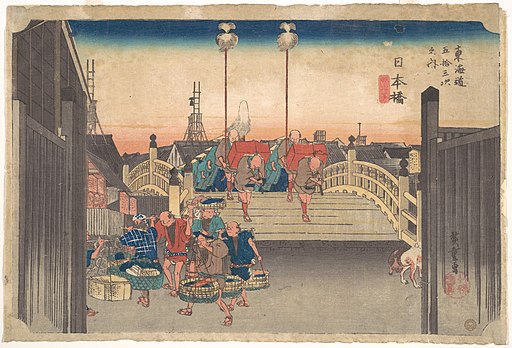

徳川美術館で私の最も見入った絵は《箱根 湖水図》である。それは私の頭にある観念のひとつひとつが湖水図に象徴される観念に照応していたからである。疑うべくもなく、成見に囚われた鑑賞では成見よりほかを見ることが出来ない。澄みわたる空のような心であらねばならない。そのようにして私の成見は消えてゆき、迷蒙が晴れて認識されたのち、東海道五拾三次之内で最もおもしろい絵は《日本橋 朝之景》であった。

日本橋 朝之景

「芸術はそれが芸術である限り、それ自身の小宇宙をもつものであります。一般に、芸術の鑑賞というとき、観る人をその小宇宙に誘いこむものであります」ーーこれは美術鑑賞のあと私が買った本(建築の論文集である)の一文である。

これを読みながらふと思う、私は美術館で芸術という小宇宙に遊ぶことがなかったと。小宇宙に遊ぶとは、みずからを彼岸の世界においてみる奥ゆかしい旅である。それがなかった。私は此岸から頑に動こうとせず、大波に魅せられて一向に変わらぬ景色を眺めていただけであった。

思うに《日本橋 朝之景》のおもしろさは鑑賞者の遊ぶ小宇宙をもっていて、その小宇宙における遊びが、鑑賞者に哀しみや悔恨の情を起こすことなく、ほろ苦いユーモアと遊戯の反省とをもたらすところにある。私の見方はまるで見当がちがうかもしれない。しかしどうあれ遊びの喜びはことばでは伝わらない、実際に体験した者しか得られない、秘密に通じる者だけの特権である。

《東海道五拾三次之内》の作家はこの連作で風景画家としての名声を決定的にしたとされる。いったい作家にとって名声とは博してうれしいものか。製作当時三十七歳、江戸時代の作家、歌川広重は名声をどう考えていたのだろうか。広重の晩年見舞われた安政の大地震が、地上の人びとの傲慢さを反省させる出来事、いわゆる「天罰」と考えられていた時代だから、名声は個人の精神の努力の結果というよりは、天然自然の企図その賜物とする見方に偏っていたかもしれない。個人の精神の努力という見方が強ければ、名声は作家に一過性の慰めと自惚れをもたらしてくれるもので、作品は宗教的な奥深さを見ないものである。天然自然の企図の見方で眺むれば、広重が遊星はあるいは鬱鬱と、順調に流転して、名声を通り過ぎたことであろう。

私の日常生活がまたはじまる。日常生活のかたちは同じようでありながら変わりゆくものだ。いつの世でも変わらぬ按配に従って、ロココの現代っ子であれ江戸末期の浮世絵師であれ無数のかたちが型にはまってこの宇宙に仕上がるのだろう。ふいに鷲にでも捕まって、どこかへつれ攫われるようでなければ、人間の日常生活が精気を帯びることはない、そしてまた、この宇宙の美術鑑賞者は退屈で美的快楽は得られぬだろう。私はこの日の夜、月夜に庭園灯のともる徳川邸に入って、白石をざっくざっくと踏み、手に持ったロケット花火を水路のような池にむかって放つことを夢想した。

令和四年 五月

関連するもの:

コメント