芸術家は己の理想像を現出させるのであろうが、『見返り美人図』の女性が菱川師宣(1618?-1694)の理想となると、その趣味を疑わずにはいられないだろう。およそ400年前の女性とはいっても、優しさを感じさせぬ、けわしい、厳しい顔つきの女性の何に惹かれるのであろうか。あるいは師宣は鞭を打たれて悦ぶマゾヒストだったのかもしれない、という可能性を除いて、わたしは師宣が『見返り美人図』の女性を理想(美人)とする理由を考えてみたい。

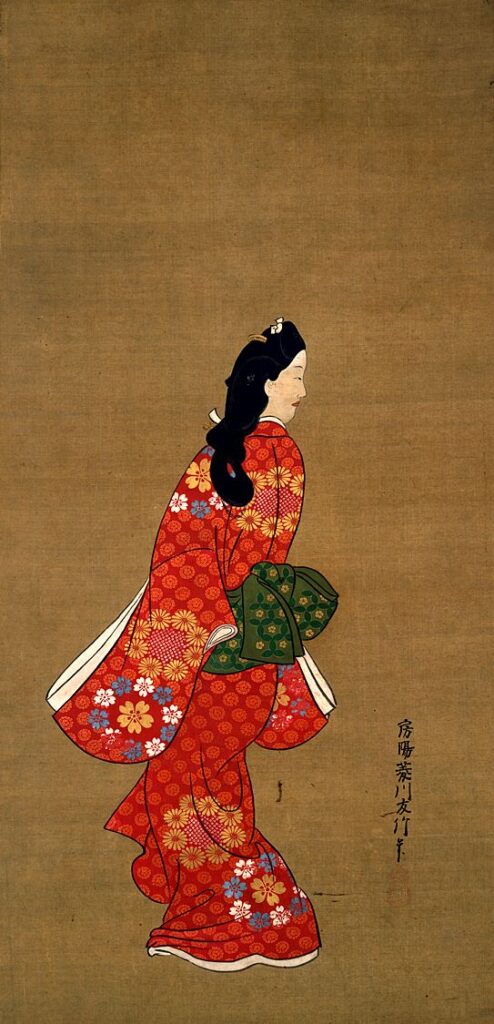

菱川師宣《見返り美人図》

そもそも浮世絵はその時代の風俗をあらわすものである。風俗は時代とともに変遷するわけだけれども、『見返り美人図』の女性を「俗っぽい」と感じるのは今日でもわれわれの共通の感覚と思われる。一般に、人間は、自分の内面が空虚であるほど、吟味を経ずして外界の事物をもってその内面を充実させる傾向がある。思慮深い人の目は泳ぐことはなく、その目はすわっている。そして「見返り」という行為は、自意識を外界の美しさに向けるばかりで、空っぽな内面をあらわにしていて、およそ上品な行為とは言えない。また、近世にあった男性中心の社会、良妻賢母を尊ぶ風潮からしてみれば、これは下品で俗っぽいのである。

菱川師宣の理想、『見返り美人図』の女性は、一見したところ「俗っぽい」。いかにも肉食系といった感じで、しかも優しさを感じさせず、また品性下劣のようでもある。女性として愛される余地もない。だから余程の物好きでもないかぎり、見返るような女性を美人と思うことはなかろう。

しかし女性はたしかに「見返る」という行為をしているのだけれど、じっくりと鑑賞してみるとやもなく「俗っぽさ」が抜けてゆく。女性の目はキリッとしていて見返りの対象に穴をあけるかのように細く鋭い。女性の着物は血を連想させるかのような朱色で、その着物の花模様と、黒髪にふわりと刺さる薄桃色の簪のかわいさは、かえって女性の顔のけわしさを増長している。下の方に目をやると、盗人の風呂敷のような淡い森色の帯を腰に巻いていて、裾から足のみえぬところを見ると、さながら幽霊のようである。しかも普通内外をへだてるであろう一線の濃い墨線は、たぶん裾と袖との白色に中和しているのか、この女性の存在を主張するのではなく外界と溶け合うようにしていて、幽霊のような不気味さを余計に感じさせる。足を洗った人間ならざる幽霊、いや、未練をもった幽霊ならざる、冷たい血の通う、温もりを求めた女性……

あの「俗っぽさ」はついに消えてしまった、いったいどこへいったのだろうか。そしてこの鋭い目がこちらを向いていたならば。

令和三年 十一月

関連するもの:

コメント